Nadie podría llenar los días vividos en mi niñez con Aniceto. Incluso me parece que nunca murió para mí. Aún oigo nuestros llantos callados bajo las almendras y los pimientos de Bikfaya.

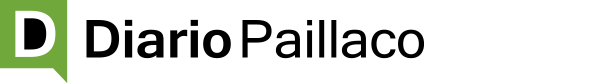

Atención: esta noticia fue publicada hace más de 2 mesesMi amigo Haibé bajó hoy a los recuerdos, con la misma sonrisa que me dejó por años. Pareció pasar por mi vida como si fuera una barca, rodeado de planes y emociones en medio del albur del oriente.

Soy quien lo acompaña ahora, a pesar de que ya no está entre nosotros. Podría decirse que permanecí siempre con él, sin despegarme jamás de su lado, en una misión de vida que parecía casi imposible. Es probable que fuera yo quien más influencia tuvo cuando tomó las grandes decisiones, y el único con quien conversaba logrando que le brillaran los ojos.

El tiempo se encargaría de consolidar este apego, engarzándolo a todos nuestros actos como si estuviéramos siempre orando entre hermanos bajo los rayos de la luna llena. Por eso me parece injusto y aterrador que se hubiera muerto tan joven. No dejé en ningún momento de estar con él durante su agonía en un viejo hospital de Santiago en 1948. Y nunca nos separamos en el viaje en barco entre Beiruth y Buenos Aires ni en los extraños tiempos de la nueva adaptación. Creo que fue ahí que nos hicimos hombres, acompañados por el manto oscuro del rigor que se palpa. Lo último que nos dijimos no fue con la palabra sino con el gesto. Su mano derecha, casi sin fuerzas ya, ascendió desde el corazón convulsionado hasta sus labios, pasando quedamente hacia la frente y rematando en un gesto místico y contemplativo de los dedos que buscan las alturas. Con el corazón, la palabra y el pensamiento…

Los inicios del misterio

Un viejo bolchevique de nombre Irigovy me entregó en el otoño de 1972, veinticinco años después de su muerte, un manuscrito de papeles amarillentos donde apenas pude distinguir el título borrado por el tiempo. Se deslizaba generosamente como bordeando las rugosas orillas del legajo, y mostraba una frase en español con caracteres cursivos y trazos de tinta china: Los manuscritos de Bikfaya.

El anciano me advirtió casi con jactancia que era el diario de vida de Aniceto Haibé, al que algún día su padre le había sugerido escribir sobre él desde cuando se encontraba aprendiendo las primeras letras. Yo sólo vi ese montón de papeles amarillentos que el viejo ruso me deslizaba entre sus manos y supuse que debía convertirme en una especie de depositario del viejo documento.

Entreverado con la niebla sucia de la tarde invernal, el anciano me reconoció como jugando, allegándome con determinación el montón de hojas pajizas. Y me dijo casi a solas, —pues tomó esa precaución— que se trataba de papeles acumulados que había empezado a escribir Aniceto cuando yo andaba jugando con él por las arenas de Bikfaya en las soleadas mañanas de 1908.

Lo que me quiso decir lo tengo muy claro: estuvo tan cerca nuestro, que parece imposible creer que un hombre como él me haya revelado con el correr del tiempo detalles tan íntimos acerca de mi vida de niño y que creía ya olvidados. Ese es el legajo de papeles que poseo, el punto de partida para iniciar una historia de vida y el lazo afectivo que me unió profunda y definitivamente a este hombre.

Acabo de cumplir 86 años, la misma edad que ahora habría tenido Aniceto y me parece éste un tiempo propicio y necesario para escribir sobre su vida. La mañana en que nació no soplaba una brisa de viento y la temperatura alcanzaba a 24 grados en Bikfaya. Estoy hablando de 1900 y acaso yo mismo sea incapaz de encontrar alguna razón valedera para ocultar los detalles de este laberinto de sucesos que ya me pertenecen. Me parece creer incluso que será improbable la lectura de esta obra que ahora interpreto con meticulosidad, y acaso ni yo mismo sé si estaré vivo cuando ello ocurra.

Las influencias de Sheznenko

El nombre de este anciano ruso al que no vi envejecer, pero que apareció a mi lado veinte años después de la muerte de Aniceto, era Irigovy Sheznenko. Sólo recuerdo que el silencio y la ansiedad jugaron a favor del relato del diario que me confiara, en un afán de entender las siluetas que la nieve dibujaba sobre los árboles. La presencia de esos manuscritos me hizo conocer de improviso una historia de vida que había que entregarle a otro sin impugnaciones. Al principio de los días a Aniceto casi siempre le vi solo y silencioso, primero sobre las dunas de Bikfaya, después sobre los coirones de Balmaceda y pasado un tiempo en las ciénagas de Puerto Aysén, la ciudad con la lluvia más copiosa y monótona del mundo. Nunca me había preguntado por qué no lo conocí más profundamente todavía durante su paso por estas lejanas aldeas del silencio, tan distintas a las arenas de Bikfaya.

Recuerdo que cuando decidimos huir del infierno de la Arabia de los otomanos, y subirnos a un mercante que nos trajo hasta América, nunca se me pasó por la cabeza que lo volvería a encontrar después de un tiempo. Venía enredado en avatares comerciales de transportes, hoteles y teatros cuando fui hasta el sur para buscarlo. Temo no haber comprendido del todo algunos detalles, sobre todo qué vino a hacer Aniceto a un lugar como éste y por qué apareció para quedarse después de tantos años.

Una fulminante enfermedad se lo llevó de este mundo cuando recién había cumplido cuarenta y siete años, y a pesar de ser asistido por los mejores médicos y atendido en los más avanzados centros hospitalarios de Santiago, nadie pudo hacer nada por su vida. Los exámenes arrojaron funestas conclusiones, siendo la peor que el cáncer ya había llegado a sus pulmones.

La niñez en Bikfaya

Vivíamos juntos en una casa de cal pintada de blanco, con balcones asombrosos y unos ventanales constantemente sucios. Pero a él lo acompañaba una familia de verdad, unidos y fieles hasta la muerte, compuesta por su madre Antonia, sus hermanos Ramón Abdo y Luis, sus hermanas pequeñitas Rubyna y Selima, y el que después sería su padrino de bautizo, Nicolás Nayar.

Confundido en los oscuros laberintos del corazón libanés, Shouf era el espíritu henchido de la sangre de los emires, justo antes de las oraciones, que nos enfrentaban detalle por detalle a los laberintos del palacio de Chehab. Al frente estaba el monasterio de la luna, el Qeil al Kamar adonde nos íbamos a jugar a las escondidas, a la nube o a la gata con otros niños, inmediatamente después de los almuerzos.

Si uno se propusiera mirar a Bikfaya desde el cielo, se encontraría con caminos serpenteantes perdiéndose entre los árboles. El centro del villorrio siempre tuvo hasta ahora la torre para la oración que con el tiempo se transformaría en plaza central, y que era capaz de contactar los aledaños con una línea imaginaria hacia el oriente rumbo al poblado casi invisible de Beit Chebab, al lado de Saqiet al Misk. Al norte, bajo el celeste cielo despejado, la casi oculta Machrá con sus perdidas hiedras y Al Rihane y su estrambótico aroma de pimientos.

Frente a los bosques de los cedros en el Jabal del Líbano se escucharon, junto al canto del gallo, los ecos y retumbos de canastos y baúles donde se comerciaban turbantes morados con bandas negras y almizcle de tafetanes de la húmeda niebla de la madrugada. Nunca imaginaba yo que esta misma historia de los pueblos blancos y sin alma se iría a repetir unos catorce años después frente a la extensión de las pampas argentinas. Yo oía en lontananza los gritos de los niños jugando en el Jamal, y ahí entre las enramadas de las antiguas colinas se confundía el más bello de todos, el grito sagrado del shouf que sale al encuentro de los árboles refulgiendo frente al océano con avenidas ornamentadas. Eso era Bikfaya cuando la mirábamos de niños. Y éste, el momento de recibir el significado del grito de victoria de los shiítas del monasterio de la guerra, en busca de los mozárabes del olvidado imperio.

La casa en medio de la arena y los manuscritos

Aniceto Haibé vino al mundo un 21 de febrero de 1900 en una casa oscura que irradiaba soles de pasos sordos de la Bikfaya antigua, llena de pinos y aguas de los manantiales de mi patria. Hasta ahora ha sido imposible, a pesar de mis afanes, encontrarme en los escritos del ruso con una descripción exacta de esa casa. Cuando me doy cuenta del valor que cobra en estos momentos el hecho de conocerla tan bien, siento sus incómodas sensaciones del crecimiento como si yo fuera su propia sombra o una antigua presencia. Este mismo diario de hojas amarillas es el que leí día a día, desde que me lo confiara aquel lúgubre personaje ruso, más aún cuando dejó poco tiempo después este mundo.

Recuerdo que una anciana que yo no conocía me vino a decir sobre su muerte como si yo fuera un pariente desconocido. Corrí hacia el velador de madera celeste que estaba en mi dormitorio, abrí la cajonera y rescaté el montón de hojas como si fuera algo que también desaparecería, como el alma de Sheznenko. No he dejado desde entonces de leer todos los detalles de la vida de Haibé, como si a cada avance de la lectura todo pugnara por acercarme hasta un misterio inexplicable donde las cosas aparecen y desaparecen como rocas escondidas del mar a medida que la resaca se acerca o se retira.

.jpg)

Conozco la casa como la palma de mi mano y conservo esos detalles de los tres pisos pintados de blanco con las balaustradas y los balcones que caían sobre un patio central poblado de gárgolas, en cada esquina de esos palcos altos, especialmente aquellos que daban al sur. Me encontré un día con la casa natal entre papeles y una gráfica cuneiforme construida con signos enmarañados. Escuché decir cuando niño que abajo, en el entresuelo, se agrupaban los escribanos en vestíbulos especiales para efectuar silenciosos trabajos de construcción de escritos legales y pasaportes para los inmigrantes. Este detalle del sótano se repetiría también como muchos otros, en el largo viaje que pronto emprenderíamos a América. Sólo atiné a pensar en silencio que nuestra vida estaba atada a un presagio y que las cosas tenían que suceder de la misma forma cómo sucedieron. Bajo estas circunstancias se iniciaría el viaje más hermoso de mi vida. Una inhabitual jornada de muchos meses con gran desparpajo y libertad que nos hizo conocernos, vibrar con cada parte de los mundos por donde anduvimos y compartimos.

De lo único que estoy seguro es que nadie como mi amigo oriental podría llenar los días vividos en mi niñez como lo hizo él. Incluso me parece que nunca murió para mí. Creo verlo entre sueños, con sus manos extendidas moviéndose sobre su rostro y tratando de decirme algo desde el otro mundo.

No estamos jugando. No estamos pensando. Porque permanecemos solos y felices oyendo entre los cedros nuestros llantos callados bajo el aroma fuerte de las almendras y los pimientos.

.jpg)

.jpg)

Grupo DiarioSur, una plataforma de Global Channel SPA.

Powered by Global Channel

198302